影像醫學部 陳名聖 主任

自2011年新英格蘭醫學雜誌刊登一篇有關低劑量電腦斷層術 (LDCT)比傳統X光篩檢肺癌可降低肺癌死亡率20%後,這項檢查逐漸在國內盛行。2022年國健署開辦肺癌早期偵測計畫,補助肺癌高風險族群(重度吸菸者、肺癌家族史者)LDCT肺癌篩檢,加上報章媒體宣傳助瀾,肺癌篩檢儼然成了全民運動。大家口中傳頌的是某名人篩檢得了早期肺癌,用微創手術幾天內出院,治癒率可達九成以上,這是多麼振奮人心的事情。

▎但,LDCT的功效只及於肺癌篩檢嗎?

其實不然,肺癌篩檢固然是主要目的且效果奇佳,但其他附帶的「偶然發現 (incidental findings,IFs) 」也對健康有所幫助;只是當今報章媒體鮮少提及,許多人並不清楚,因而忽略了這些 “不起眼”但也很重要的發現。

2023年3月,一位62歲留美女科學家返台講學,趁便來做LDCT追蹤檢查。她提到 2019年檢查時曾被我們再次提醒的冠狀動脈鈣化(圖1)有冠心病風險,不以為意,隨後,就爆發心絞痛症狀且裝了支架。此事提醒我們,LDCT的意外發現應引起足夠重視,而非輕忽,建議有諸如此類IFs時,需要提高警覺並請臨床科醫師仔細評估一番,尤其是有三高、吸菸史、肥胖及有冠心病家族史者宜特別注意。

2014年LDCT(重組掃描厚度2.5 mm),即顯示左冠狀動脈前降枝有鈣化,視覺判斷至少有輕度冠狀動脈鈣化(CAC-DRS 1: V1N1)。2019年我們再次對患者提醒對於無症狀者此時應與臨床醫師討論冠心病的風險度與危險因子,尤其有家族病史者。

2024年1月美國放射線醫學會一篇文章指出,在901名平均年齡65.2歲以男性為主的受檢者(94.1%為男性,62.1%為重度吸煙者)中,執行LDCT掃描時意外發現(IFs)的比例高達93.9%,平均每次掃描有2.6 ± 1.35個發現。在62.5%的受檢者或是這些所有IFs中共786個(34.2%)被認為有意義;當中48.7%屬肺部疾病、27.5%是心臟疾病,其中7.4%為高風險。這些IFs中有28.2% 接受了臨床處置,13.2%接受了後續檢測。

LDCT掃描範圍自胸廓入口至肺部最下緣再多個2公分,此時上至部份甲狀腺、下至上腹部包括部分腎臟會含括在內,因此在LDCT報告,放射科醫師同時也會描述這些器官異常部分。肺部組織充滿空氣,對比鮮明,所以LDCT偵測肺部小結節與傳統CT結果影響不大,但是對於軟組織,則須借助注射對比劑來強化病灶的差異性。由於LDCT掃描時並不使用對比劑,所以除了對比強烈的鈣化與較大的囊腫(水泡)外,它對軟組織及小病灶的敏感性與特異性較差,放射科醫師只能將較明顯較確定的異常發現記錄下來,並無法一一偵測出甚至指出疾病種類。

除了肺與心臟部位,其他部位如胸廓、縱膈腔與上腹部亦常見IFs。2015年8月有一篇報導著重LDCT檢查中非心血管、非肺部有IFs的情形。在3743名、平均65歲的肺癌高危險受檢者中,總計5340次CT掃描(含2次年度回來CT篩檢者1572名),結果發現心、肺以外IFs整體盛行率為11.9% 。這些發現被分為3類:(1)很少或無臨床意義的發現134例(8.5%);(2)具可變性臨床意義的發現44例(2.8%),第2類被定義在2年內保持穩定或被證實為良性;(3)真正有顯著發現且臨床有意義者僅 9例(0.059%)。

常見的IFs包括腎或肝囊腫(>10mm)、小食道裂孔疝氣、脂肪肝、心包囊腫、良性骨骼表現如骨島、滑膜骨軟骨瘤、腎上腺腺瘤、前腸雙聯囊腫(foregut duplication cyst);脾腫大及皮脂腺囊腫均歸屬於第1 類,而輕微的複雜性肝或腎囊腫、實質腎上腺結節、甲狀腺低密度、膽(道)結石、腎結石、胰臟鈣化、胸腺小腫塊、雙聯下腔靜脈和多脾則歸屬於第2類。這些大多可透過超音波即可確立診斷,其餘則需借重施打對比劑的CT或磁振造影(MRI)來判斷。統計上第2類44例中具有可變性臨床意義者,乳房病變僅有3例且皆為良性。

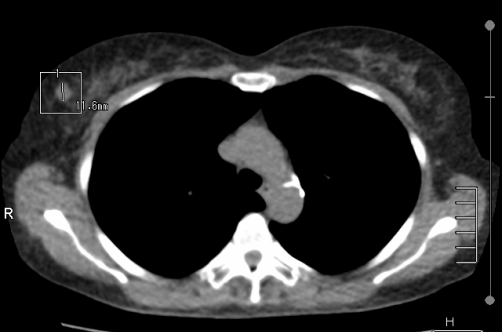

乳房病變以乳房攝影與超音波為基本篩檢工具,對於細微的變化CT是毫無置喙之處,但若看見明顯病灶仍有值得一提的時候。有位58歲退休副護理長在LDCT時發現右乳房有新增軟組織結節 (圖2),經乳房超音波檢查後高度懷疑是乳癌 (BI-RADS 4B),3星期後手術證實是侵犯性乳管癌第二期。

圖二.顯示右側乳房有新增軟組織結節11.6 mm

第3類IFs則包括腎臟、肝臟、腎上腺實質腫塊或結節、可疑甲狀腺結節、縱膈淋巴結腫大或實質腫塊。這些屬於LDCT有顯著發現且臨床有意義者,需積極進一步檢查。

胸部X光在檢測縱膈腔方面有其限制,但CT能更精確發現異常。這篇研究顯示,縱膈腔病變在第3類中並不多,但比例相對較高(5例/9例占56%)。至於小於1公分的胸腺腫塊則被歸為第2類,但仍須密切追蹤與評估。一名49歲醫療儀器公司高階主管來本院健檢,於2015及2016年時的LDCT發現前縱膈腔有一個穩定小結節(7.4 mm) (圖3),分類為第2類,後來年度健檢他選擇一般胸部X光為主的方案。直到2023年再次LDCT檢測結果發現原本前縱膈腔小結節長大成約6公分的腫塊,此時可歸屬到第3類,經轉診手術證實為胸腺瘤WHO分類AB型,幸好只有顯微下腫瘤包囊受侵犯。

圖3:2015年前縱膈腔小結節 (7.4mm),2023年12月顯示前縱膈腔腫塊(58.5 mm x 35.2 mm)

綜上觀之,LDCT肺癌篩檢雖以肺部小結節為主,但其他器官的意外發現(IFs)仍有其重要性。由於LDCT受限技術及不施打對比劑,對軟組織的解析度較傳統CT差,即使施打對比劑也對於乳房、甲狀腺與膽囊的病灶偵測能力還不如專屬的檢查。雖然絕大部分LDCT心、肺部以外的IFs是很少甚至是沒有臨床意義的,可是一旦發現有意義或不確定的IFs,除非獲得證實,進一步檢查或定期追蹤仍是必要的。

閱讀放射科醫師製作的報告時,除了注意對肺部小結節的叮嚀,應留意「偶然發現」,並與主治醫師討論,絕不可掉以輕心。想想上述3例受檢者的社經背景與處理IFs的態度,可代表著社會上大多數人的最初看法,這也是我們慎重提醒並介紹本篇的目的。